11月9日至11日,在四川成都举办的第十七届中国智能交通年会上,东南大学王炜教授带领的团队研发的《多网融合与多任务协同的综合交通虚拟仿真技术及其应用》项目荣获技术发明一等奖。王炜教授亲自出席了年会的开幕式,并在颁奖典礼上以项目第一完成人的身份登台领奖。自2018年第5次荣获国家科技进步奖之后,王炜教授再次担任领头人,成功赢得了另一项具有重大影响力的科研奖项。

王炜,东南大学的首席教授和博士生导师,同时也是土建交通学部主任,他于1959年诞生在浙江绍兴。1978年,他成功考入南京工学院(现名东南大学),并在1989年完成了博士研究生的学业,从而成为了新中国自主培养的首位交通工程学科的博士。

王炜教授在采访中语气坚定地表示:“我国务必发展出独立的交通虚拟仿真技术。”这一言论充分展现了中国科研工作者坚定的意志和不懈的努力。

交通虚拟仿真技术在我们日常生活中扮演着怎样的角色?我们为何迫切需要研发出属于我们中华民族的交通虚拟仿真技术呢?

我国经济社会持续进步,民众生活水平日渐提升,因而我国已当之无愧地成为交通强国。在高速公路、高速铁路、千米级大型桥梁、集装箱港口吞吐量以及城市轨道交通等多个关键交通基础设施领域,我国的主要指标均位居全球首位。城市的综合交通体系以及区域性的交通网络,在运输效率、服务品质和系统抗风险能力方面,仍有较大的提升空间;同时,交通系统造成的运输费用和环境污染问题,也需要进一步减少;此外,为了实现综合交通体系的高质量发展,科技创新能力的增强也是亟待解决的问题。

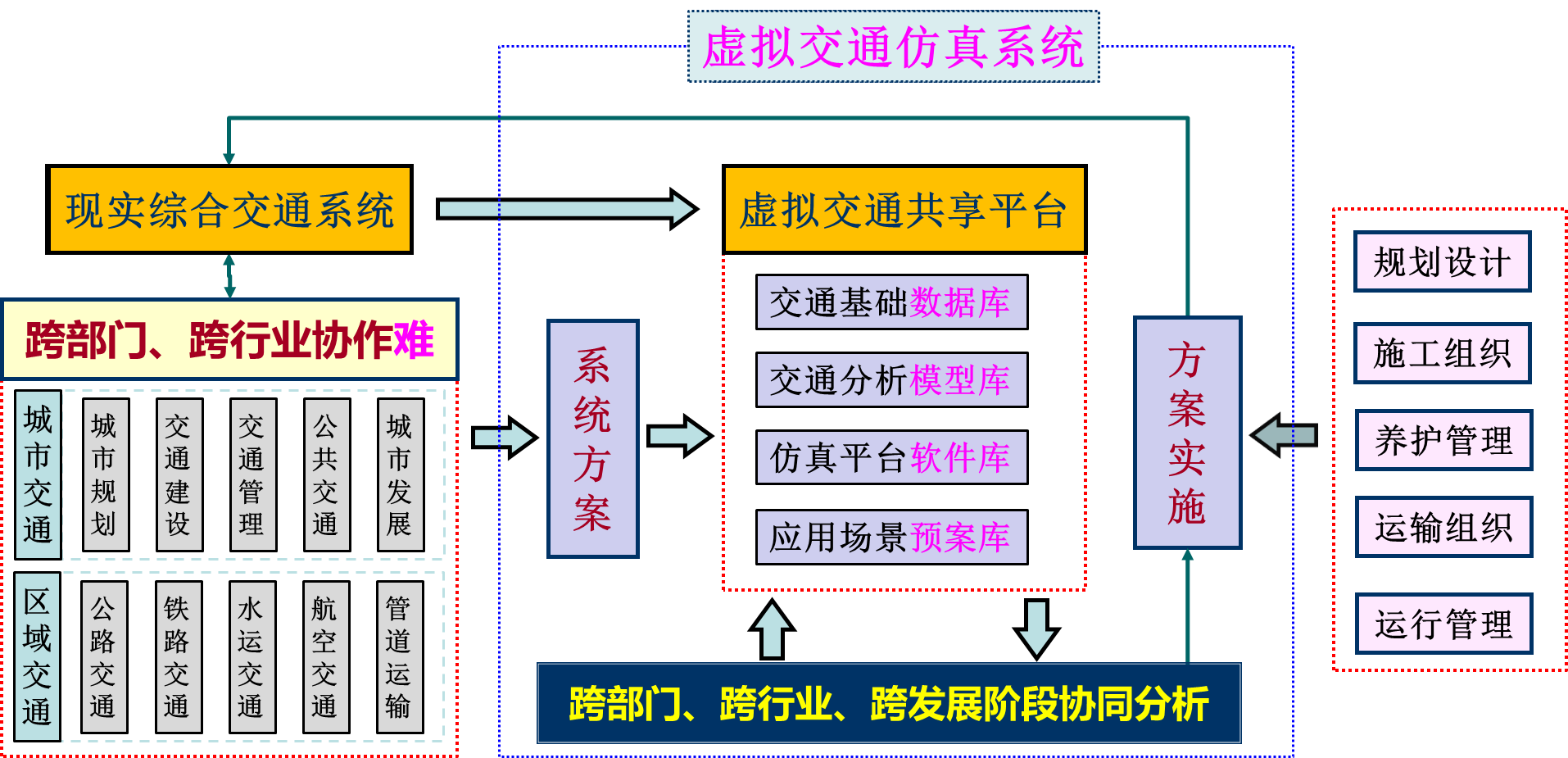

我国的综合交通体系是在公路、铁路、水运、航空等行业,以及城市规划、交通建设、交通管理、公共交通、发改委等部门的条块分割、各自为政的体制中逐渐形成的。在这一体系中,综合交通系统的基础分析理论与关键技术主要针对单一交通方式进行开发。然而,这种模式已无法满足当前大规模、多方式一体化交通网络分析的需求,城市组合出行及新交通模式的发展,迫切需要交通分析方法实现根本性的变革。

在当前阶段,交通虚拟仿真技术的应用显得尤为关键,它通过软件模拟及分析,有效提升了交通设施建设的优化水平,显著降低了各部门间的沟通障碍,提高了工作效率。王教授曾以一个生动的案例向我们阐述:在他设计南京市首代交通网络时,交通节点仅有100个,进行交通分析需耗时4小时;而如今,南京市交通网络节点已超过1万个,但借助交通模拟仿真软件,仅需1分钟即可完成分析。此外,在综合交通集成化仿真领域,美欧等国的商业仿真软件长期占据我国市场主导地位,尽管这些软件在我国已使用40余年,但它们在适应我国特殊交通状况方面存在不足,无法精确解决我国特有的交通问题。同时,我国缺乏自主的交通仿真技术,导致我们始终受制于人,这对我国交通体系的高质量发展极为不利。

王炜教授带领的团队在交通系统分析与仿真这一领域耕耘了数十年,他们以严谨和认真的工作态度,针对我国城市与区域交通系统在快速变化中对于优化建设和高效运行的需求,成功在交通系统集成仿真所需的基础数据、核心模型、系统软件以及虚拟仿真等关键技术领域实现了创新突破。促进不同部门、不同行业以及不同地区间的紧密合作,为城市交通系统的规划编制、运营管理、运输安排、安全防护和政策制定搭建了一个全面的支持性平台。

南京晨报/爱南京记者 万博洋

编辑 王小林

还木有评论哦,快来抢沙发吧~