教授每年需完成8万元科研经费横向课题量,副教授每年需完成7万元科研经费横向课题量,博士每年需完成6万元科研经费横向课题量,讲师每年需完成4万元科研经费横向课题量,若无法完成如此额度科研经费的横向课题,年底便要扣绩效奖金,这是西北某高校一名青年教师向红星新闻记者讲述他所面临的横向课题考核压力 。

相对纵向课题而言,有所谓横向课题,纵向课题一般是由政府部门或者科研机构下达以及资助的研究项目,其资金来源乃财政拨款,虽说经费充足然而申请难度大,横向课题通常是由企业或者其他非学术机构委托,其研究内容跟委托方的需求紧密关联,主要是解决实际问题,经费来源大多是委托单位。

日前,记者进行了采访,采访对象是多所高校教师,在采访中了解到,横向课题此刻正产生影响的方面是一些高校教师的收入以及职称评定这两件事。于一些高校教师群体内,甚至已然出现了这样的现象,那就是采用自费、借钱、贷款等这些方式去完成横向课题考核,并且凭借此现象进而催生了一条中介、企业“配合完成横向课题”的灰色产业链。

不论职称评定还是绩效奖金

横向课题已成高校“硬通货”

某高校位于西北,王老师是该校青年教师,他告知记者,横向课题不但关乎考核,而且对职称晋升有影响 ,若要晋升副教授,除完成三年内横向课题考核,还得完成国社科项目或者教育部人文社科项目,亦或是省级人文社科项目与五十万元经费的横向课题 。

王老师讲,存在一些年轻人才被引进,学校明明宣称引进经费为100万元,然而到了发放的后续几年,此款要和引进教师的横向课题经费相挂钩,“那些以100万元被引进的人才,要是横向课题无法做到80万元,后期其便拿不到学校起初承诺的100万元。”

李老师,来自西南地区某高校,告知记者,“211、985”类别高校,以及“双一流”高校,还有一些理工科院校,因学校具备较为强大的竞争力,或者优势学科于业界拥有一定声望,科研团队申请课题的“中奖率”颇高,被委托横向课题的机会同样众多。然而对于普通高校,特别是二本院校而言,申请纵向课题难度极大,想要完成横向课题亦是相当不容易。

记者从中部地区一所高校的张老师处获悉,她所在学校虽未对横向课题予以考核,然而横向课题却是教师晋升职称之中很重要的参考依据。之所以如此,是由于纵向课题申请难度颇高,竞争相当激烈。在职称评定之际,要是纵向课题数量不足,又或者几名候选人所拥有的纵向课题差距并不明显,那么拥有横向课题的人便更易于评上职称。

张老师进行介绍,横向课题通常是企业或者政府委托给予教师或者团队,经费经由企业或者政府转至学校,学校收取百分之二十至百分之三十的管理费,教师或者团队可拿到百分之七十至百分之八十 。

高校老师或自掏腰包或借款

有“灰色中介”在社媒大肆宣传

面临这般压力时,部分高校老师着手寻觅熟悉的企业展开合作,自行掏钱让企业委托横向课题,还有高校老师借助借款经由中介介绍的途径,竭力探寻企业委托横向课题。

王老师告知记者,其所在高校,有些老师会寻觅熟悉的亲戚朋友的企业,告知对方自身要完成横向课题,让那些企业把经费打到学校,待完成课题后,再经报销将经费领取出来,而这得向学校支付一笔管理费,有的老师为完成横向课题甚至会去借款,另外有的老师会去找中介 。

身为红星新闻记者,于社交媒体展开检索,进而发现,存在大量中介,其打着“横向课题合作”的旗号,同时还打着“科研成果转化”的旗号 。

武汉一家公司发来的企业实拍视频和合作说明

记者经由一平台联系上武汉某众创空间管理有限公司,该公司工作人员告知记者,其不但拥有自身的众创空间情况,而且和多家企业孵化园区开展合作,连接上千家企业,会按照一定时期收集企业需求,委托高校等等科研单位去做研发 。

由这名工作人员进行介绍,他们这存在不少企业,这些企业有着真实委托横向课题的动力,原因在于企业能够凭借横向课题的委托与高校建立联系,以此提升自身背景,又或者是想要被高校授予一些荣誉牌匾,只不过这样的企业对学校知名度有着较高要求。众多老师急于评职称,却未寻找到合适的企业进行合作,于是就会自己出钱。在收取一定服务费用之后,便能够促成企业间的合作。详细的合作情形为,企业委托教师开展横向研究,科研经费由教师自行打给企业,之后企业再打给学校,他们能够指导教师将这笔钱报销出来。倘若存在一个50万元的横向课题,教师仅需拿出5万元,企业会借助分期支付的形式,把这5万元打给学校予以报销,接着依此循环10次。

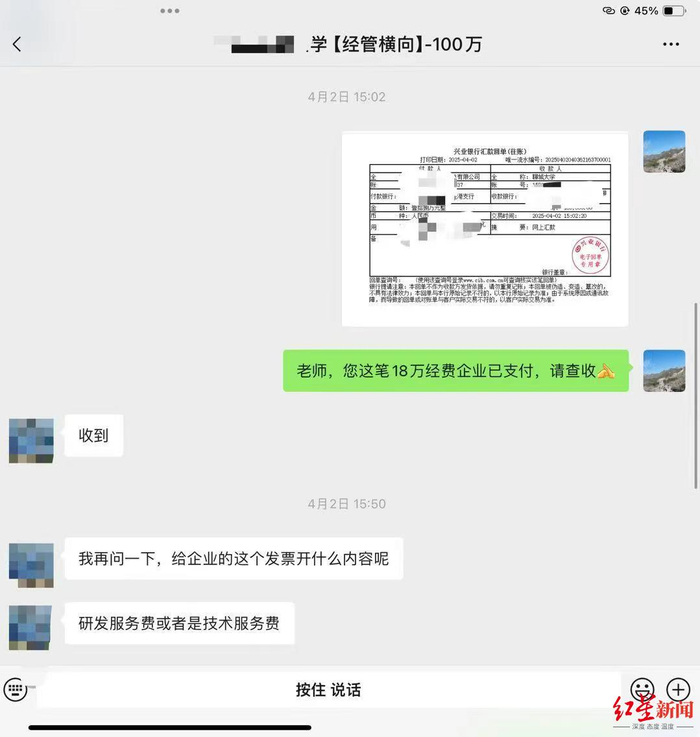

中介向记者提供的横向课题合作的转账单

上面提及的那些工作人员讲了,当抵达项目结束并完成相关事项的时候,他们将会依照学校完成结项所需要用到的材料,去准备有企业盖章的那个项目验收表格、结项说明文书,甚至能够提供项目效益方面的报告。

该工作人员坦率表示,许多高校老师存在考核压力,尤其是艺术、小语种等领域,企业对此基本无真实需求,学校虽清楚,这些老师却仍有之横向考核任务。高校更期望老师开展跨地区横向课题,因跨地区横向课题造假成本高,而高校审核时会更确信这是真实项目。

被提及的该工作人员另外还声称,说道,“我们针对协助老师去完成横向课题这一行为,已经历经了长达7年的时间,在长时间跨度里,所有属于核心环节的工作,全部都是由企业管理层负责完成的,基于企业这个层面来讲,从根本上,基本不存在出现泄密这种可能性。”

此外,记者与多家中介取得联系,记者又和多企业进行联系,记者由此得知,中介们几乎是那种同类的一种合作模式,企业们几乎也是那种同类的一种合作模式。

这类中介以及企业,于社交媒体方面,正不遗余力地对自身予以宣传,甚至写下诸如“高校教师升了副高才敢生孩子”这般制造焦虑的标题,只要在其后面留下评论,便能够收到十几家中介的私信。

某社交平台上中介发布的横向课题合作宣传

教育专家:

应坚决取消不合理考核

上述那位王老师表明,当下好多高校都在追逐横向课题,经费越多就意味着科研实力越强大,横向课题数量会被当作办学成果拿去进行宣传。

就这种现象而言,21世纪教育研究院院长熊丙奇于红星新闻采访时称,这是“上有政策、下有对策”,从操作层面来讲,确实存在“现实可行性”,横向课题要是教师自行出资,给付学校后,再凭借发票报销出来,对教师自身而言,恰似“自筹经费”搞课题,不会有太多损失(损失为支付利息并缴纳一定管理费),还能完成经费指标考核,保住教职,对学校来说,会有可观的横向课题经费到账流水,展现出学校服务区域经济发展且横向课题众多的景象。但这些横向课题,并未真正对企业发展起到服务作用,是教师自己出钱,去配合达成科研经费指标。说到底,是在弄虚作假,且态度显得十分认真 。

熊丙奇称,这跟近些年来某些地方高校安排本校教师奔赴海外大学攻读“速成博士”,大批量招聘“水博”情况相同,皆是为达成“申硕(申请硕士点)申大(申请更名为大学)”的指标规定,进而采用的急功近利举措。为此,不但要促使高校对教师的考核指标做出调整,更要追溯审视当下地方高校在追逐“申硕申大”背后的唯学历、唯项目评价体系。必须实行分类管理、分类评价,引导高校安于自身定位,而非盲目举办研究生教育来提高层次,去追名逐利,同时要坚决取消不合理的数量考核指标,关注高校内涵建设与育人质量。2018年,教育部、科技部提出要破除科研活动中科研项目评审、人才评价、机构评估、院士评选等方面“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项”的“四唯”现象。然而现实里,“四唯”现象在部分高校评价体系中仍旧存在。这是一定要破除掉的顽固的障碍和长久形成的弊病,特别需要教育主管部门去清理在评估评审里仍然存在的“四唯”惯性,切实地构建起基于人才培养质量、促使学校重视内涵发展的评价体系。

红星新闻首席记者 吴阳

还木有评论哦,快来抢沙发吧~